“今晚我们回不去了”——以一种后置视角看《天使坠落在哪里》

晶报·深港书评 余梓宏 2023-09-15 14:42

■张诗扬

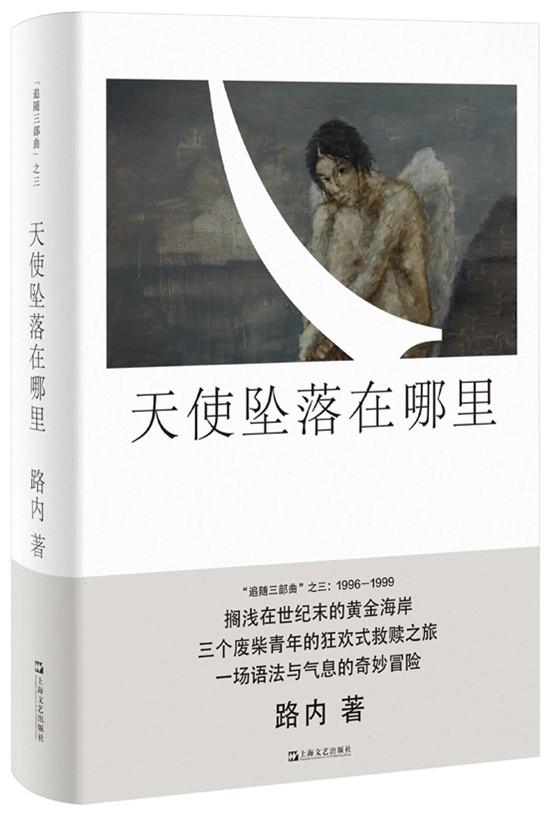

《天使坠落在哪里》是路内“追随三部曲”的第三部,主人公依旧是工人子弟路小路。从开篇序章开始,这个人物的语调就介于愤世嫉俗与看破红尘之间,声称自己是个“摆弄小说”的人。这显然与《少年巴比伦》中给比自己小十岁的恋人讲故事的路小路很不同,也不同于以反复打磨的记忆重构成年前最后一个夏天的《追随她的旅程》。路内显然打算从一开篇就给读者以挑战,尤其是那些习惯了前两部中路小路形象、并且认定这就是其全部的读者。

《天使坠落在哪里》出版于2014年,与使作者迅速确立出自己风格、获得读者青睐的“追随三部曲”的前两部《少年巴比伦》(2008)、《追随她的旅程》(2009)之间间隔的,是宛若哥特式迷宫般诡谲迷人、我们姑且以“文青小说”形容之、书写千禧年故事的《云中人》(2011),以及构思考究、结构精良,却又全然低调,仿若不值一提般隐匿进引人入胜的故事之下的《花街往事》(2012)。

《天使》一书的出版时间,也是《少年巴比伦》被改编成电影的时间,当时坊间流传着“路内不写小说了,改行去当导演了”的传闻,又恰逢“追随三部曲”完整出版,从资本角度而言,自然敲锣打鼓,喜气洋洋,这第三本写得好还是不好似乎没那么重要,重要的是“三部曲”圆满完成,图书和影视相互促进,媒体指标飚高,众人皆大欢喜。但是以后置视角来看,我们知道当初的传闻并不真确,路内于2015年发表了语法与《天使》差异巨大、揽获一众文学奖项的《慈悲》,2020年又出版讲述一代人十年离散的42万字重作《雾行者》。所以他还是在写小说,并且越写筹码越大。但处于路内这两个创作阶段之间的这本看似热闹、又顶着个华丽的巴洛克式书名于是大家一笑的《天使坠落在哪里》,在我看来实际上却是被忽略了。

我认为《天使坠落在哪里》是路内作品序列中重要的里程碑,位列他最好的几部作品之间。与他之前创作的四部题材各有所长的作品相比,组成这本书的仿佛不过是些琐碎、日常、混乱的当代素材,小说复杂的线索,在书的前半段也以一种轻佻、玩笑、卡通式的语言看似不经意地随意抛洒,但这一切全都在书的最后被一一收拢,轻车熟路地驾驭着超高难度的叙事技巧。这20万字小说最后完成的,不仅是路小路及其朋友们的茫茫千年之末漫游,更是一场属于作者的句法与气息的冒险。

本书讲述了路小路95年从糖精厂辞职出来,将自己抛入社会的故事。略微呈现出《雾行者》式的双男主叙事,另一位主人公是他的发小杨迟,农药厂的金牌销售员。路小路辞职后在自己的家乡戴城晃荡,堪称卖力地做过各种荒唐的工作,比如在儿童乐园开飞碟,在美资快餐连锁店卖炸鸡,跟着一群外地人做上门推销等,世纪末三线城市的庞杂图景与社会风尚随之点滴铺陈。与此同时,杨迟为了卖农药走遍中国大地,见世面,有过不少传奇经历,书的广度与深度由此打开。小说探讨的诸多当代议题极为复杂,在此不一一展开,只讲小说尾部的那场1998年的夏日洪水历险记。

无论杨迟多善于卖农药,作为金牌销售员有多大的价值,将划水县私人老板的一笔烂账收讫,始终是他作为农药厂销售员的职责之所在。他98年夏天去要账时,好心解救被绑票的同事,却反被恩将仇报,成了对方的替死鬼。大洪水在此时出现,既是历史现实的,又是文学寓言的。杨迟被困在洪水中的农舍屋顶之上两天两夜的所见所闻,像是因为抵达了某种尽头才看清了人世与时间的结构,小说也从此前日常与真实的调性中缓缓突起,逐渐地触摸到了终极。

一个小人物因为他要履职,由此从日常一步步进入了传奇,是路内在《雾行者》中也曾深入探讨的主题。《雾行者》曾借仓管员/文学青年端木云之口援引《汉谟拉比法典》,提及“美索不达米亚法律惩治最严厉的,是职务过失。例如,外科医生没能治好病人的眼睛,会被砍手;房屋倒塌导致房主死亡,建房者抵命。”并下断语,“如果仓管员出了错,我想,在那个社会里一定会判重刑。”《天使》这本书里,杨迟在去划水县要账前,和自己的认养女儿告别,说自己“要去讨债”,因为“有人欠了我的钱不还”。这讲法奇怪,因为私人老板欠的是国营农药厂的钱,并不是他杨迟的钱。为什么要这样?我想这都是些非常孤独的人,从事着相当孤独的职业。“背着自己的黑色帆布包,游走于中国”如农药销售员杨迟,“时间不是一分一秒流逝,而是以半年为一个单位打包销毁”如仓管员周劭端木云。他们可能连生活都不热爱,工作既是其谋生手段,也是习惯,之后又成为其社会存在的标的物,并最终成为了他们自身的象征物——“对某些人来说,这一诉说着‘我’的象征之物意味着可能去往极远之处,获得一种并不算太廉价的解脱,但也仅仅是意味而已。”(《雾行者》)

没有庸俗地滑向最终审判之类的西方文学老梗,路内笔下的这场洪水之旅出乎意料地有着一个中国传统神话般的结尾。武警战士前来解救被困的杨迟之前,一位村姑划着浴盆,在一群鸭子的簇拥下出现,送来了水和干粮,老杨视之为圣洁的天启的神。我想这样的结尾既是中国式的,也是路内式的。虽然是一位以“悲观者无处可去”的章节名开启自己整体写作生涯的作家,路内式的悲观总是调和于人性中永存的些微良善,有情有义者之间的互助与友爱。人来尘世一遭所应背负的职责、道义,应对了存在之虚无的焦虑。这一世界观在他的所有作品中一以贯之,并不断发展变化成为一种体系,不仅给了他的小说人物以出口,也给了坠入愈发逼仄、枯涩的全球性人文环境的当代读者以出口。

大洪水的结局并不是最终的结局,最后的结尾自然要回归至路小路的线索。他与恋人宝珠一起,深夜被困在了一个列车时刻表上不存在的车站。小说的结尾、同时也是三部曲的结尾在路小路看清楚站台侧面的一句诗行之后悄然降临。如同深夜行车忽然看见一个近距离穿行的人,读者在此时也赶忙急踩刹车,这结尾便在巨大车灯的照耀下,以一种突兀、抗拒的手势,长久地停留在读者颤抖的意识里。而小路对宝珠的一句“今晚我们回不去了”,也让这70余万字的三部曲故事永恒地凝固在一种流离的姿态上。回不去不是很好吗?就让这场属于追寻者路小路的茫茫黑夜,在文学的异世界中永远存续下去。